联系我们

office@mbfk.org.cn

关于我们

About us

中关村健中慢病诊疗技术创新发展中心是以“国家自主创新示范区”中关村科技园区的创新高地要义为指引,围绕慢性病防控为主的专业技术创新发展机构。在北京市民政局注册成立。

中文名 中关村健中慢病诊疗技术创新发展中心

英文名 Zhongguancun Innovation & Development Center of Chronic Disease Diagnosis and Treatment, Healthy China 2030(简称:CCDDT)

一、机构简介

中关村健中慢病诊疗技术创新发展中心(以下简称“慢病中心”)注册在第一个国家自主创新示范区——中关村科技园所在地;依托在我国著名学府、研究机构和人才资源最为密集的区域,比如北京大学、清华大学、中国科学院、中国工程院等科教机构;紧密联系国家重点实验室、国家工程研究中心、国家工程技术研究中心等生命科学专业力量;凝聚了一批卫生健康和科技创新政策专家、生命科学研究学者和临床应用专家、转移转化产业和投资基金决策者。慢病中心积极参与《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》“构建自我为主、人际互助、社会支持、政府指导的健康管理模式,推动形成人人参与、人人尽力、人人享有的有利慢性病防治的良好社会环境”建设,逐步形成自主品牌的创新格局,充分发挥专业创新社会组织平台作用,有序提高协同创新能力,为促进科技创新政策实施、提升生物医药技术创新活力、加快产业化发展步伐发挥作用。慢病中心致力于“荟萃慢病诊疗前沿技术、汇聚慢病诊疗创新成果、提升慢病诊治装备水平、推动慢病防治事业发展”的使命。

二、标识释义

以水纹状层层波涟相环,寓意水为生命之源、之基、之本,水又是无形的、遇万物皆可化形、无处不到、渗透强大的物质,用水代表技术创新在慢病防治中的服务能力。轮廓三角人字形,寓意以人为本,人为基本元素,人人追求健康、也是第一责任人,代表着推动健康中国人人贡献力量;三角形还寓意慢病防治行业金字塔,代表着技术创新创造、医疗事业基础建设、人才队伍建设的三足互为重要;三角象征平衡,寓意慢病防治遵循平衡法则,树立良好健康生活方式,敬畏自然规律,提高防病能力。五层水纹象征五行,代表着天人合一的健康之道。形状如盾牌,寓意为慢病的有形盾牌,慢病中心又是代表技术制服慢病的组织,技术创新就像盾牌一样,护卫众生及抵挡住慢病魔箭。

“中关村健中慢病诊疗技术创新发展中心”书画字体选用国家卫生和计生委副主任陈啸宏的杰作,陈部长的每一字都蕴含着对慢病中心的支持与肯定,以及对这一非盈利科技型社会组织未来发展的期许与勉励。

三、名称释义

(一)“中关村”简释

中关村位于北京市海淀区,是我国第一个国家级高新技术产业开发区,第一个国家自主创新示范区,第一个“国家级”人才特区,是我国体制机制创新的试验田,也被誉为“中国的硅谷”。中关村同时被誉为科技创新的代名词和改革发展的金名片,打造前沿技术创新的“高地”,科研成果加速转化为生产力的创新创造引领区,新型技术公司的聚集引领示范的代名词。

慢病中心以中关村为荣,紧扣国家发展改革委批复的《中关村国家前沿技术创新地、科学技术创新创造、自主创新示范区发展规划纲要(2011—2020年)》“中关村国家自主创新示范区要秉承面向世界、辐射全国、创新示范、引领未来”的宗旨;充分融入“中关村”前沿科技的荣誉象征,争当创新排头兵角色,增亮“中关村”光辉形象,构建慢病防治技术创新体系,建立慢病防治技术创新发展机制,形成一批慢病诊疗技术高精尖成果,打造转移转化一批有利于病患群体的特效技术产品。

(二)“健中”简释

“实施健康中国战略”作为国家发展基本方略中的重要内容,回应了人民健康需要和对疾病医疗、食品安全、环境污染等方面后顾之忧的关切。将健康中国建设提升至国家战略地位是国家治理理念与国家发展目标的升华,有助于促使关注健康、促进健康成为国家、社会、个人及家庭的共同责任与行动。“健中”意为服务健康中国战略的决心、以健康中国战略意义为方向、以健康中国所面临的形势和挑战为己任、以健康中国行动的慢病防治内容为重点。

(三)“慢病”简释

慢病即慢性病,全称是慢性非传染性疾病,不是特指某种疾病,而是对一类起病隐匿、病程长且病情迁延不愈、缺乏确切的传染性生物病因证据、病因复杂且有些尚未完全被确认的疾病的概括性总称。当前我国已经进入慢性病的高负担期,慢性病在疾病负担所占比重达到了70%,其危害主要是造成脑、心、肾等重要脏器的损害,易造成伤残,影响劳动能力和生活质量,且医疗费用极其昂贵,增加了社会和家庭的经济负担。据世界银行预测,到2030年随着我国人口迅速老龄化,慢性病经济负担的增长速度远超过其它疾病经济负担和 GDP的增长速度,治疗病患的投入每年达到 1.2万亿 ,相当于修建6个三峡电站,1500次神州六号上天,并且这个数字还在呈逐年上升的趋势。慢性病已不仅是一个公共卫生问题,而且是一个影响国家经济和社会发展的问题。

常见的慢性病主要有心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病,其中心脑血管疾病包含高血压、脑卒中和冠心病。

(四)“诊疗”简释

狭义讲:

诊疗,即诊断病情而加以治疗。

广义讲:

1.诊断:从医学角度对人们的精神和体质状态作出判断。即对正常人的健康状态、劳动能力和某一特定的生理过程作出判断,用来认识疾病的诊断最为广泛,是治疗、愈后、预防的前提。诊断大致有3种分类:①根据获得临床资料的方法分类,有症状诊断、体检诊断、实验诊断、超声波诊断、X射线诊断、心电图诊断、内窥镜诊断、放射性核素诊断、手术探查诊断和治疗诊断等。②根据诊断的确切程度分类,有初步诊断和临床诊断。初步诊断又分为:疑似诊断、临时诊断、暂定诊断;临床诊断即确定诊断。③按诊断内容分类,有病因诊断,病理形态诊断,病理生理诊断。此外,还可分入院诊断、出院诊断、门诊诊断、死亡诊断、剖检诊断等。

2.治疗:治疗通常是指干预或改变特定健康状态的过程,为解除病痛所进行的活动。随着科学技术的进步与对生命及疾病本质认识的深入,19世纪以来医学所掌握的治疗手段有了巨大的进步。古代医学中的药物治疗与手法已经形成了两个十分庞大的学科群,即内科学作为基础的药物治疗为主的学科群,与外科学作为基础的手术治疗学科群,此外,还出现了物理治疗、放射治疗、核医学、心理治疗、体育治疗、生物反馈、器官移植、医学工程等新的治疗技术手段。新的治疗技术推陈出新、日新月异,还在不断涌现。

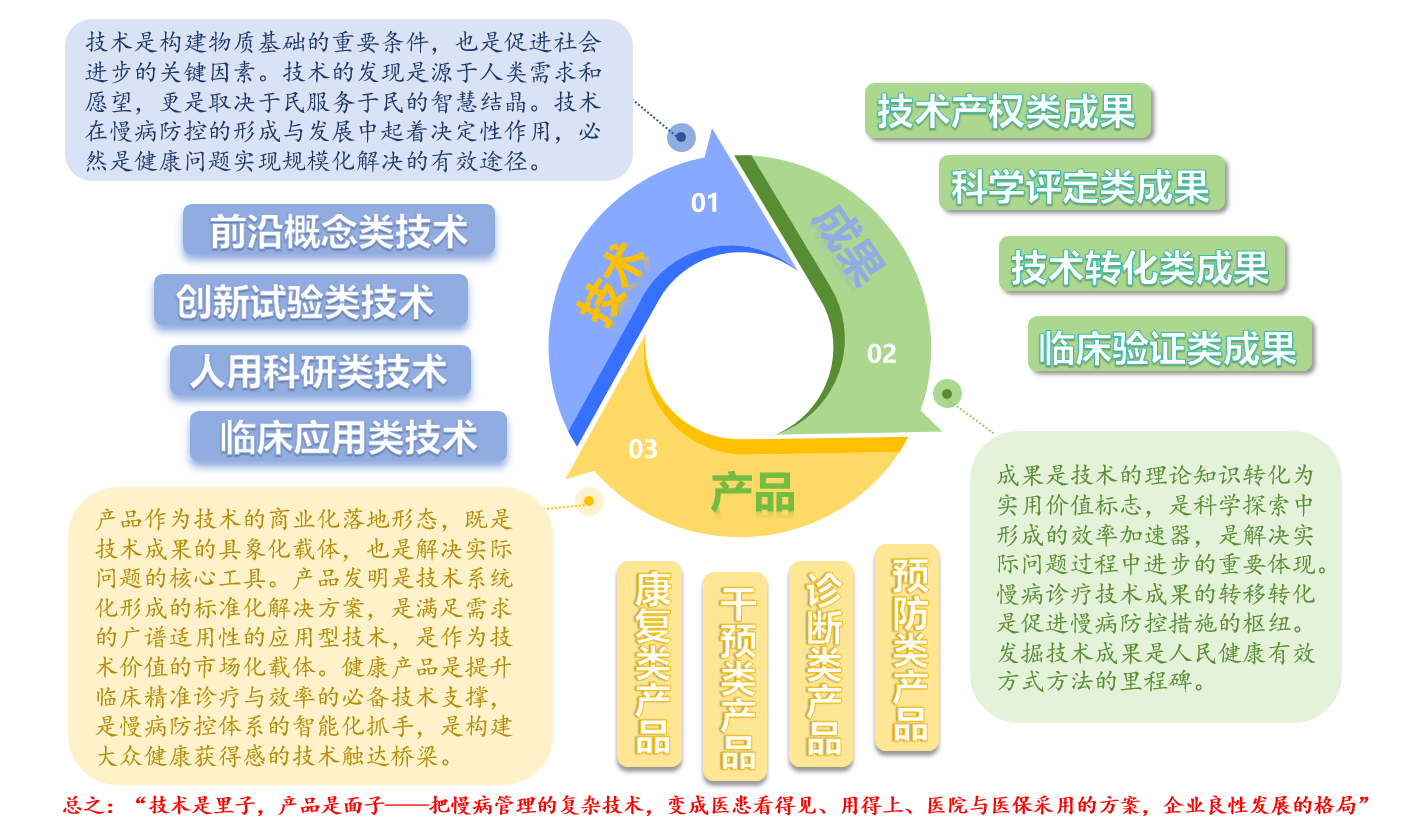

(五)“技术”简释

技术即针对慢病诊断、治疗、康复、保健、预防等过程中的跟进手段,包括药物、特医食品、特膳食品、功能性食品、医疗器械、卫生材料、医疗方案(经过合法应用的术式、经验方、指南、规范、专家共识、多学科MDT等经验结晶)、医学信息辅助系统、生物技术等,泛指一切用于慢病预防、筛查、诊断、治疗、康复及促进健康、延长生命周期和提高疾病治疗质量和水平的技术手段。诊断技术是健康中国战略、慢病防治中长期防治规划、专科能力建设、卫生健康高质量发展的基石之一。

(六)“创新”简释

创新的本质是突破,即突破旧的思维定势,旧的常规戒律。创新活动的核心是“新”,它或者是产品的结构、性能和外部特征的变革,或者是造型设计、内容的表现形式和手段的创造,或者是内容的丰富和完善。

创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。纵观人类发展历史,综览当今世界现状,人类从蒙昧时代到今天的科技文明,其发展和进步的前提就是不断地发现和创新。

科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。以习近平同志为核心的党中央,高度重视科技创新引领社会发展的重要作用,将科技创新视为创新驱动发展战略的核心。党中央、国务院站在国家长远发展和民族伟大复兴的战略高度,基于对科技创新战略意义的理性审视,明确到2030年使我国进入创新型国家前列。

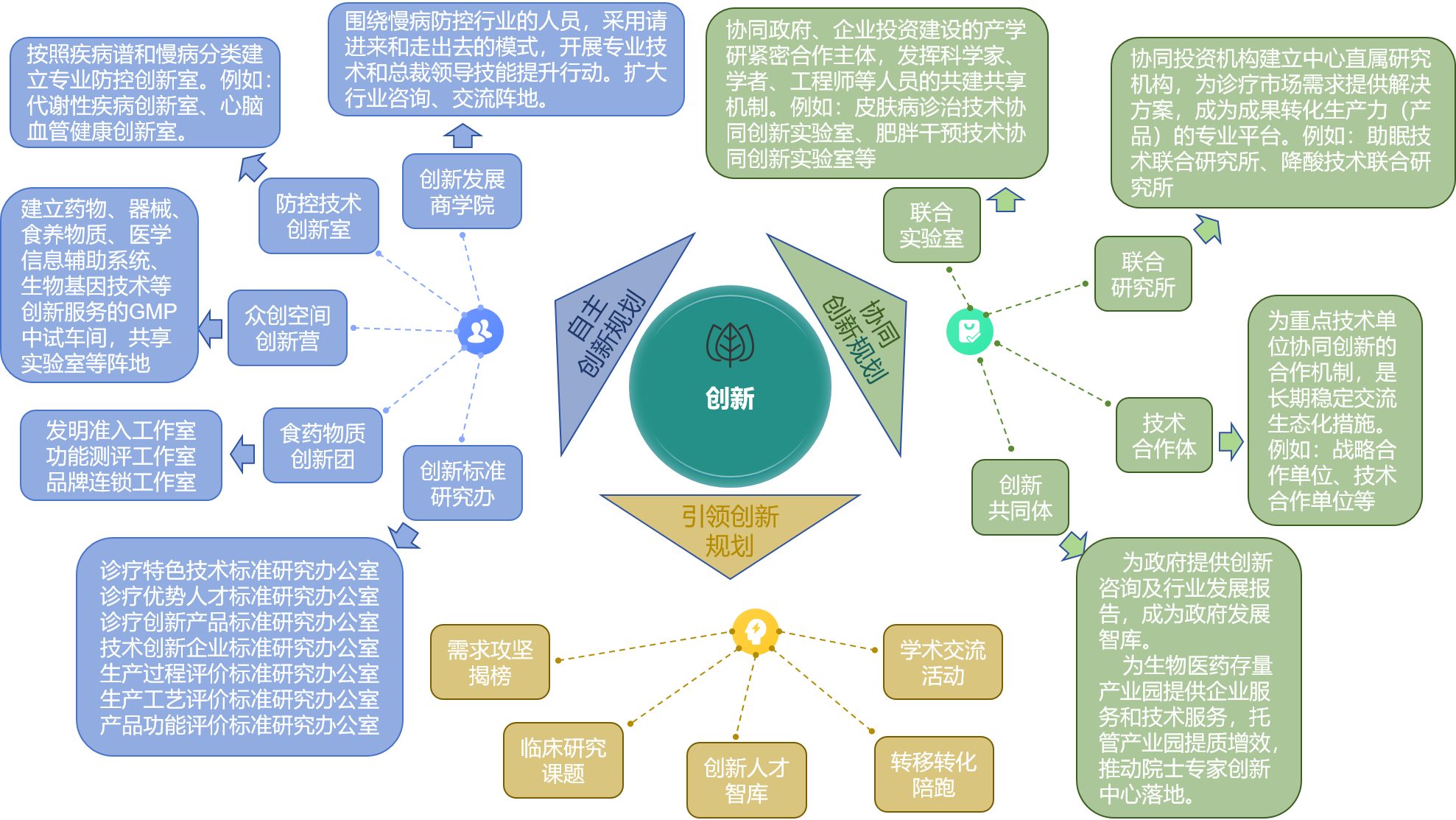

本中心追求创新是指把慢病范畴的诊断和治疗技术引入新思想、新概念、新过程、新系统等方式方法,再引入新的生产工艺,致力于慢病防治卡脖子核心技术,破解慢病防治临床难题,快速实现科技成果转移转化为产品和临床应用。

本中心创新的路径分为自主创新和协同创新。自主创新是指建立自主的技术知识产权,将本中心的签约科学家、专家资源充分发挥,建立自己的实验室,根据自主研究判定的慢病防治中的问题为导向,聚焦行业及临床诊治痛点,广泛吸收全球科学成果情报,积极学习和引进国外先进技术,充分消化吸收和再创新,积极探索发明发现,以创新技术、创新产品、创新品牌等投身到创新为第一动力的国策事业中。协同创新是以综合实力较好的团队知识增值为核心,将企业、政府、专家学者和科创机构等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新模式。中心协同机制是开放、包容、服务、支持、促进各级研究机构发挥各自的能力优势、整合互补性资源、实现各方的优势互补,加速技术推广应用和产业化,协作开展产业技术创新和科技成果产业化活动,与各主体共建实验室,建立科研共同体,实现共建、共享、共赢,通过有机结合创造更大业绩,助力健康中国战略实施。

(七)“发展”简释

慢病中心作为行业发展的一员,有志于成为行业排头兵、慢病防治的桥头堡。一是聚焦主旨主业把本中心的发展做好,创造核心慢病防治技术产品,做好品牌建设和示范引领作用。二是引领行业发展,始终坚持新时代高质量发展主旋律,营造慢病防治事业关键技术攻关环境,推进信息、生物和科技融合到慢病防治中,倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念,促进群众形成健康的行为和生活方式,增强慢病防治素养、增加慢病康复自主管理能力。降低高危人群发病风险,提高患者生存质量,减少可预防的慢性病发病、残疾和死亡,实现由以治病为中心向以人民健康为中心转变,促进全生命周期健康,提高居民健康期望寿命,为推进健康中国建设奠定坚实基础,为技术创新撬动卫生健康事业高质量发展贡献力量。

(八)“中心”简释

中心是中国式现代化发展中因特定目的而成立的机构或团体所采用的组织形式,按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定设立,登记在北京市民政局,从事非营利性社会服务活动的社会组织。主营范围为:开展慢病诊疗技术领域的学术研究、学术交流、技术研发、咨询培训、会议会展、承办委托、国际交流等。

四、专业团队

(一)发起团队

慢病中心在原卫生部、原国家卫生计生委、中国军事医学科学院、国家药品监督管理局四位部级老领导关心支持下,由从事生物科研、临床医疗工作的中国科学院陈润生院士、赵继宗院士、王松灵院士、张旭院士,中国工程院董尔丹院士,吉训明院士发起。

(二)专业团队

1.肾病诊疗技术创新与临床应用专家团

2.肝病诊疗技术创新与临床应用专家团

3.医学影像诊疗技术创新与临床应用专家团

4.神经内科诊疗技术创新与临床应用专家团

5.泌尿外科诊疗技术创新与临床应用专家团

6.身心医学诊疗技术创新与临床应用专家团

7.疼痛专业诊疗技术创新与临床应用专家团

8.精准医学诊疗技术创新与临床应用专家团

9.肿瘤诊疗技术创新与临床应用专家团

10.骨科诊疗技术创新与临床应用专家团

11.预防保健诊疗技术创新与临床应用专家团

12.肛肠专业诊疗技术创新与临床应用专家团

13.反射医学诊疗技术创新与临床应用专家团

14.介入医学诊疗技术创新与临床应用专家团

15.消化诊疗技术创新与临床应用专家团

五、中心使命

(一)中心布局

控制慢性病蔓延是中心工作的当务之急,作为慢病防治技术能力建设专业队伍,我们有义务、有责任挑起重担,发挥积极作用。中心围绕“一体:中关村健中慢病诊疗技术创新发展中心+国家卫生健康委流动人口服务中心技术征集工作组+国家卫生健康技术推广应用信息服务平台慢病诊疗专区建设和管理办公室+中国卫生信息与健康医疗数据学会健康服务与技术推广分会秘书处;两翼:院内院外技术转化孵化平台+创新成果推广应用发展平台;三个抓手:自主创新+协同创新+重大研发专项课题委托;四个步骤:荟萃慢病诊疗前沿技术(创新)+汇聚慢病诊疗创新成果(转化)+提升慢病诊疗装备水平(应用)+推动慢病防治事业发展(发展);五个信息平台:中心官网、中关村慢病诊疗技术成果信息网、健中慢病医防网(浩瀚网)、中药营养测评数据网、健中服务产品推广网;六个创新单元;N个服务项目:应需拓维,分步践履。为实现中心的发展目标,着力“线上线下”、“协同创新”、“开放联动”运营理念,奋力发展。

(二)业务开展

主要从以下几个方面着手:

1.与国家卫生健康委流动人口服务中心合作开展国家卫生健康技术--慢病诊疗技术征集遴选工作;

2.开展慢病综合防治产学研用发展机制研究,开展慢性病危险因素防治技术相关的调查研究;

3.为政府慢病防治相关工作提供战略规划、指数动态、行业报告等合作服务;

4.组织开展慢病诊疗技术领域的学术研究、行业交流、专业研讨、会展服务,推广慢病治疗技术的先进经验和优秀案例;

5.开展企业、科研机构、预防保健机构、医疗机构的慢病诊治技术攻关;

6.提供院士(专家)智库创新指导服务;

7.提供慢病诊疗标准设定、实证研究,技术设计、风险评估、临床应用前景分析咨询、专家共识等服务;

8.开展生物产业园、健康产业园科研服务,人才战略、基金投资、课题共建、招商引资、技术推广、申报国家课题服务;

9.协助医疗机构开展慢性病专科建设、技术能力提升服务;

10.组织开展慢性病诊治服务领域的人才培养和培训,提供专家工作室,开展慢病诊治、宣教、科普等服务;

11.开展慢病诊治技术创新专家团队(库)建设,组织临床科研专家开展技术创新、技术转化、医药研发外包与注册服务(CRO+CRAO)、技术应用、技术知识产权交易等服务;建立创新专业研究人员管理机制;

12.开展慢病专病科研协作机制建设,协同有关研发主体设置中心的直属专业研究团队,比如:专病防治研究院、研究所、研究室,创新专业中心、工作室、工作站,技术合作单位,战略合作等;

13.服务慢病技术创新研究成果,推进慢病诊疗技术创新衡量标准应用;

14.开展技术创新揭榜及赛事项目活动,提供评估评价、转移转化、基金扶持、路演交流等服务;

15.按照有关规定筹集设立慢性病诊疗技术创新项目基金;壮大中心产业化投资及集群建设;

16.其他慢病诊疗技术创新发展事项;

17.承担中国卫生信息与健康医疗大数据学会健康服务与技术推广分会秘书处工作。

六、中心宗旨

凝聚社会力量同心共赴,汇聚四方八面协同共进。

七、中心愿景

百姓大众同献力,国企私企共尽责;

万众全民齐创新,专家学者献良策;

线上线下强联动,多级政体同发力;

院内院外深协作,慢病急症共防控。

八、合作机构(名单不分先后)

国家卫生健康委统计信息中心

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心

国家卫生健康委流动人口服务中心

中国卫生信息与健康医疗大数据学会

中国初级卫生保健基金会

中国医药卫生事业发展基金会

中国生物医药协会

工业与信息化部信息中心

中国信息通信研究院

科技部中国科学技术信息研究所

中国生产力促进中心协会

中国科学院学部工作局生命科学与医学学部

中国科学院自动化所

中国科学院化学研究所

中国科学院生物物理研究所

中关村健中慢病诊疗技术创新发展中心

京ICP备2023010096号